先発品が選定療養制度の対象となってもう1年近く経とうとしていますが、未だにお会計時に患者さんに金額の根拠を聞かれると戸惑うことがあります。薬剤料の求め方がややこしいですよね。

一緒に薬剤料の求め方をおさらいしましょう。

先発品(長期収載品)の選定療養とは

2024年10月1日から開始された制度で、医療上の必要性がないにもかかわらず、患者が後発医薬品ではなく先発品(長期収載品)を希望した場合、後発医薬品と先発医薬品の差額の4分の1を患者が自己負担する仕組みです。

言ってることはわかる!でも実際計算してみると???なことがいっぱい。一つずつ確認していきましょう。

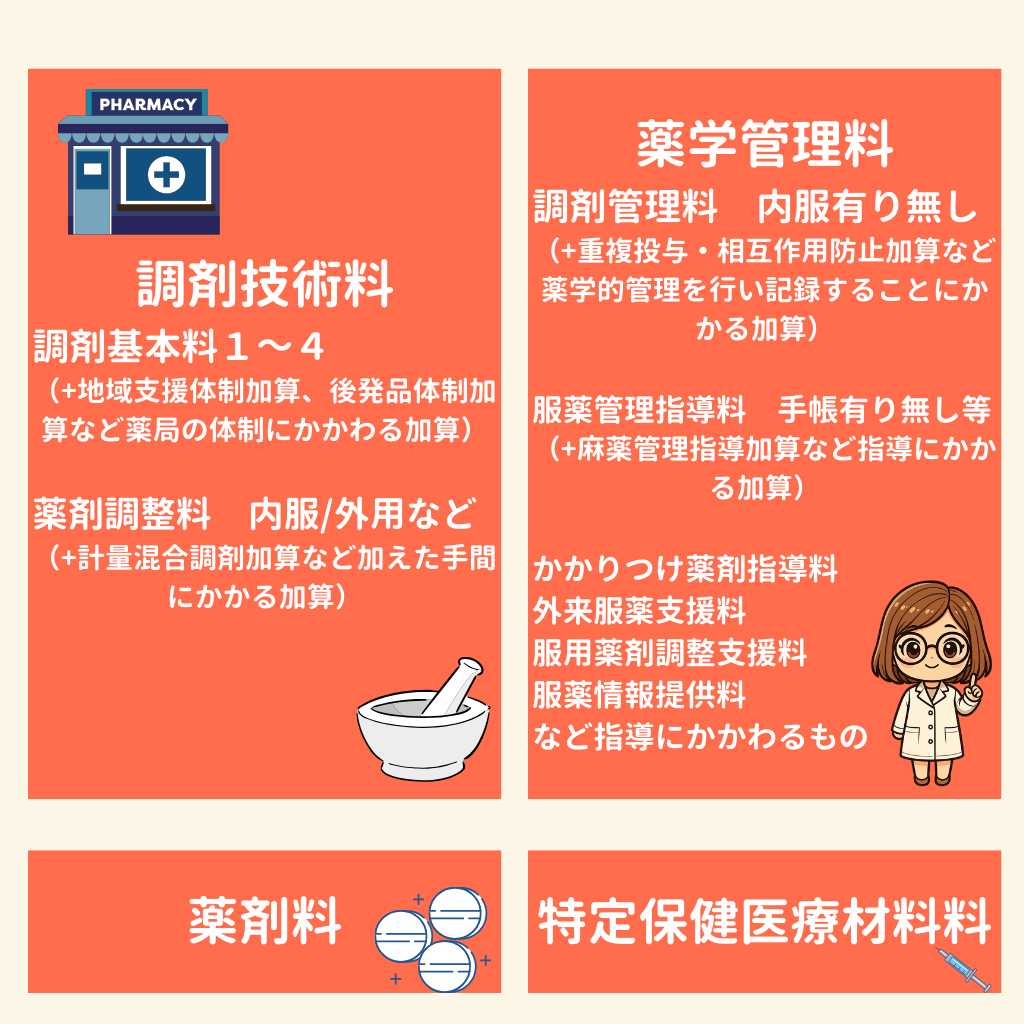

調剤報酬の基本のおさらい

まず調剤報酬は調剤技術料と薬学管理料、薬剤料、特定保健医療材料料に分けられます。

詳しくは厚労省からご確認ください。ざっくりとはこんな感じ。

今回見る処方箋の例では条件を簡単にするために以下のものは固定します。

調剤基本料は1の45点 その他の調剤基本料に対する加算はなし

服薬管理指導料は通常、再調剤の45点

自己負担割合は3割

アムロジンOD錠10㎎薬価16.3円 ジェネリック最高価格14.3円

ジェネリック希望の場合最高薬価のメーカーを選択することとする。薬価は2025.7現在のものとする。

薬剤料の求め方

使用薬剤の薬価が15円以下の場合:薬剤調製料の所定単位につき1点

使用薬剤の薬価が15円を超える場合:薬剤調製料の所定単位につき10円又はその端数を増すごとに1点

この所定単位につきってところがわかりにくいですが、「1剤」および「1剤1日分」としますということ。

1剤は同じ服用時点のものをまとめて考えます。

また1日分の薬価を点数にしてから日数を乗じます。

点数化する際の端数は「五捨五超入」という処理をします。

例)1日薬価35円→3.5点→3点

1日薬価35.5円→3.55点→4点

そのため極端な例で、同じ服用時点に何種類薬飲んでもその薬価の合計が15円以下の場合はお会計が変わりません。

例)酸化マグネシウム「JG」1g 1円、アローゼン1g 6.6円

→1日薬価7.7円なのでアローゼン飲んでも飲まなくても1点

※処方の妥当性はこの場合無視してます

では具体例を見ていきましょう

薬剤1品目のとき

処方例1.アムロジンOD錠10㎎ 1錠分1朝食後 60日分

この処方をジェネリック希望、医師指示先発、患者希望先発の順にお会計を見ます。

まず薬剤料以外の部分

調剤基本料は1→45点

服薬管理指導料は通常、再調剤→45点

薬剤調整料 内服→24点

調剤管理料 内服29日以降→60点

合計174点

①ジェネリック希望の場合

アムロジンOD錠10㎎ジェネリック最高価格14.3円→1点

1点×60日=60点

総点数174点+60点=234点

調剤報酬合計2340円→自己負担3割で700円

②医師指示で先発の場合

アムロジンOD錠10㎎薬価16.3円→2点

2点×60日=120点

総点数174点+120点=294点

調剤報酬合計2940円→自己負担3割で880円

③患者希望で先発の場合

アムロジンOD錠10㎎薬価16.3円 ジェネリック最高価格14.3円

差額2円

差額の1/4 0.5円→1点

1点×60日=60点

↑この部分が保険外自己負担となる

扱ってる薬は②のときと同じなので総点数は294点

このうち60点が保険外自己負担ということ

保険 294点ー60点=234点→700円

保険外 60点=600円×1.1(消費税)=660円

患者負担合計700円+660円=1360円

まとめ

①ジェネリック 700円

②医師指示先発 880円

③患者希望先発 1360円

まとめ

1日ごとに薬剤料は計算するため、差額も1日ごととなり長期処方だと選定療養のインパクトが大きく見えますね。

また単純に薬価差の1/4×日数分自己負担が増えるわけではなく、その部分が自費となるので、保険対象部分が小さくなるのがまた説明しづらいポイントです。

明日はさらに用法をまとめることで薬剤料がどう変わるか見ていきたいと思います。

免責事項

本記事は、一般的な医療情報の提供を目的としており、個別の診断や治療を推奨するものではありません。

記事中で取り上げている薬剤情報は、信頼できる資料に基づいて正確に記載していますが、実際の診療にあたっては、必ず医師や薬剤師等の専門家にご相談いただき、最新の調剤報酬、添付文書等をご確認ください。

本記事の内容に基づく自己判断による治療や投薬等によって生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いかねます。

コメント