ファンタスティック4で覚える!心不全治療の新スタンダード

今回は、エンレスト(サクビトリルバルサルタン)をはじめとした心不全治療薬について、「ファンタスティック4」という覚え方をテーマにした4コマ漫画をご紹介しました。

**「薬が多すぎて覚えにくい」**という悩みも、チームヒーローに例えることでちょっと楽しく、印象に残る形に変えてみました。

基本情報の整理

● ファンタスティック4とは?

2022年のガイドライン以降、HFrEF(左室駆出率が低下した心不全)に対する治療の「基本4剤」として次の4クラスが推奨されています:

| 薬剤クラス | 主な例 | 特徴 |

|---|---|---|

| ARNI(アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬) | エンレスト | RAASとナトリウム利尿ペプチド系の両方に作用。ACE阻害薬と置き換え推奨。 |

| β遮断薬(HFrEF適応) | カルベジロール、ビソプロロール等 | 心拍数抑制・酸素消費抑制で予後改善。 |

| MRA(ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬) | スピロノラクトン、エプレレノン | 心筋線維化抑制、カリウム上昇に注意。 |

| SGLT2阻害薬 | ダパグリフロジン、エンパグリフロジン | 利尿作用+心保護。糖尿病がなくても有効。 |

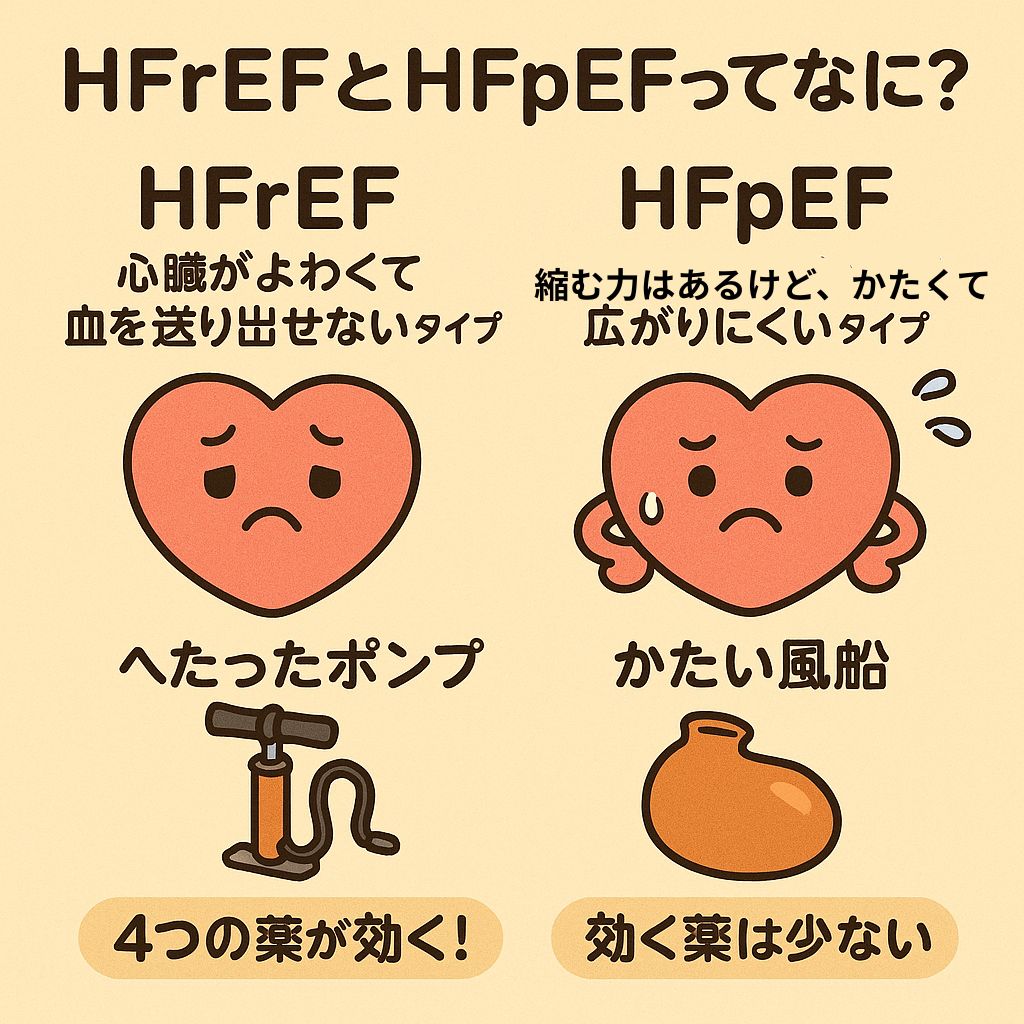

HFrEFとHFpEFって何がちがうの?

「心不全」と一言で言っても、実は心臓の動き方によってタイプがちがうってご存じでしたか?

近年の診療では、左室駆出率(LVEF)に基づいて次の2つに分けられています。

この図では、そんな違いをかわいいイラストでシンプルにまとめてみました。

● HFrEF(ヘフレフ)

=心臓がよわっていて、うまく血を送り出せないタイプ

- ポンプのようにギュッと縮む力がよわくなっている

- イラストでは「へたったポンプ」で表現しています

- **ファンタスティック4(ARNI/β遮断薬/MRA/SGLT2阻害薬)**が効くタイプ!

● HFpEF(ヘフペフ)

=縮む力はあるけど、心臓がかたくて広がりにくいタイプ

いまのところ、はっきり効く薬は少ないのが現状です

血を受けとるのがへたで、心臓がゴムのかたい風船みたいになっている

イラストでは「かたい風船」でイメージしています。

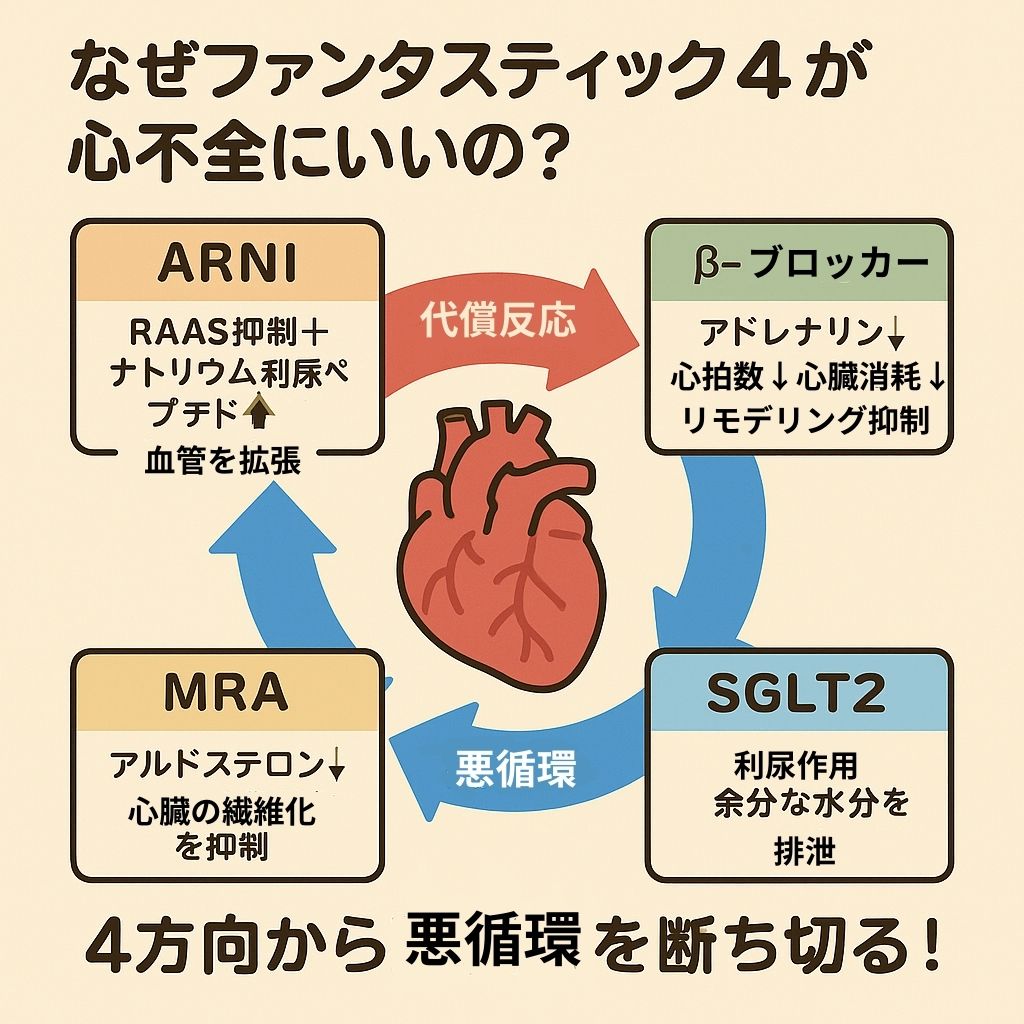

漫画の補足なぜファンタスティック4が心不全にいいの?

心不全では「心臓の力が弱り、血液を全身にうまく送れなくなる」ことで、体が代わりに何とかしようとするのですが、その代償反応がかえって悪循環を招きます。

この悪循環を4方向から断ち切るのが「ファンタスティック4」の強みです!

1. ARNI(例:エンレスト)

- RAAS(レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系)を抑える+ナトリウム利尿ペプチド系を増やす

- 血管を広げ、余分な水分を出し、心臓の負担を軽くする

- ACE阻害薬より予後改善効果が高いとされています

2. β遮断薬(例:カルベジロールなど)

- 心臓に対する交感神経の興奮(アドレナリン)をブロック

- 心拍数を下げ、酸素消費を減らし、心臓の消耗を防ぐ

- 長期的に心機能を守り、リモデリング(心臓の形の変化)を抑える

3. MRA(例:スピロノラクトン、エプレレノン)

- アルドステロンをブロックし、心臓の線維化=かたくなるのを防ぐ

- 尿からナトリウムを出して心臓の負担を減らす

- 他の薬とはまた違う「構造面からのサポート」

4. SGLT2阻害薬(例:ダパグリフロジン)

- もともと糖尿病治療薬だったが、心不全にも予後改善効果あり

- 尿と一緒に余分な水分とナトリウムを出す=軽い利尿剤のように働く

- 心筋のエネルギー代謝を助け、心臓の負担を減らす(機序は多面的)

HFpEF(ヘフペフ)は「これ!」という治療薬がまだない

- HFrEF(ヘフレフ)には「予後を改善する薬」が確立しています(=ファンタスティック4)。

- でも**HFpEF(ヘフペフ)は、症状はあるのに“心臓の縮む力は保たれている”**ため、HFrEF向けの薬がそのまま効かないケースが多いんです。

実際どうしてるの?

● 現在のHFpEFの治療は、「つらさを軽くすること」が中心です。

| 目的 | 使用される薬 | 内容 |

|---|---|---|

| むくみ・息切れをやわらげる | 利尿薬(フロセミドなど) | 余分な水分を排出し、症状を和らげる(※予後改善はしない) |

| 血圧をコントロールする | ARB・ACE阻害薬・Ca拮抗薬など | 高血圧を管理することで、心臓の負担を減らす |

| 徐脈性不整脈などがあれば | β遮断薬など | 必要に応じて使用される |

ポイントまとめ

すべてを使ってこそ、**予後改善効果(死亡率・入院率の低下)**が最大化される!

4つの薬は「同じ方向を向いていない」からこそ、補い合える

「1人のヒーローだけでは戦えない。チームで支える」=ファンタスティック4の真価

今回の4コマでは、4つの薬剤クラスを「ヒーローチーム」に見立てて描きました。

**「どれが欠けても作戦失敗!」**というカロのセリフには、薬剤師としての指導の重みを込めています。

- 後輩の驚きや妄想演出も、患者対応時の説明にも応用できるポイント。

- 「これ全部必要なんですか?」という質問にも、”チームで戦う” というたとえは伝わりやすく便利です。

実務での注意点

- ARNIはACE阻害薬との併用禁忌。切り替えには36時間以上の間隔が必要です。

- MRA使用時は高カリウム血症に注意し、定期的な血清K値のチェックが必要。

- SGLT2阻害薬は脱水リスクに注意。高齢者や利尿薬併用時は特に指導を徹底。

- 導入は原則低用量から。血圧・腎機能・K値を確認しながら段階的に増量。

その他の小ネタ

- 「β遮断薬=心不全に禁忌」だった時代を知る世代ほど、意識のアップデートが必要。

- エンレスト(ARNI)の登場により「ACE阻害薬 → ARB」から「ARNIへの切り替え」が注目されている。

結びの一言

「ファンタスティック4」は心不全治療の基本。

どれかひとつでも欠けると、予後改善効果が下がる可能性があるからこそ、4剤をそろえて使う意義を患者さんにもわかりやすく伝えるのが薬剤師の腕の見せどころです。

※本記事は、一般的な医療情報の提供を目的としており、個別の診断や治療を推奨するものではありません。

記事中で取り上げている薬剤情報は、信頼できる資料に基づいて正確に記載していますが、

漫画内の会話やエピソードはフィクションであり、実際の医療現場の状況とは異なる場合があります。

実際の診療にあたっては、必ず医師や薬剤師等の専門家にご相談いただき、最新の添付文書等をご確認ください。

本記事の内容に基づく自己判断による治療や投薬等によって生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いかねます。

コメント