今回は**神経障害性疼痛治療薬「タリージェ(ミロガバリン)」と、よく比較される「リリカ(プレガバリン)」**に関する4コマをご紹介しました。

どちらも電位依存性カルシウムチャネルのα₂δサブユニットに結合して痛みの伝達を抑える薬ですが、それぞれに個性があります。

📖 4コマの流れをふりかえり

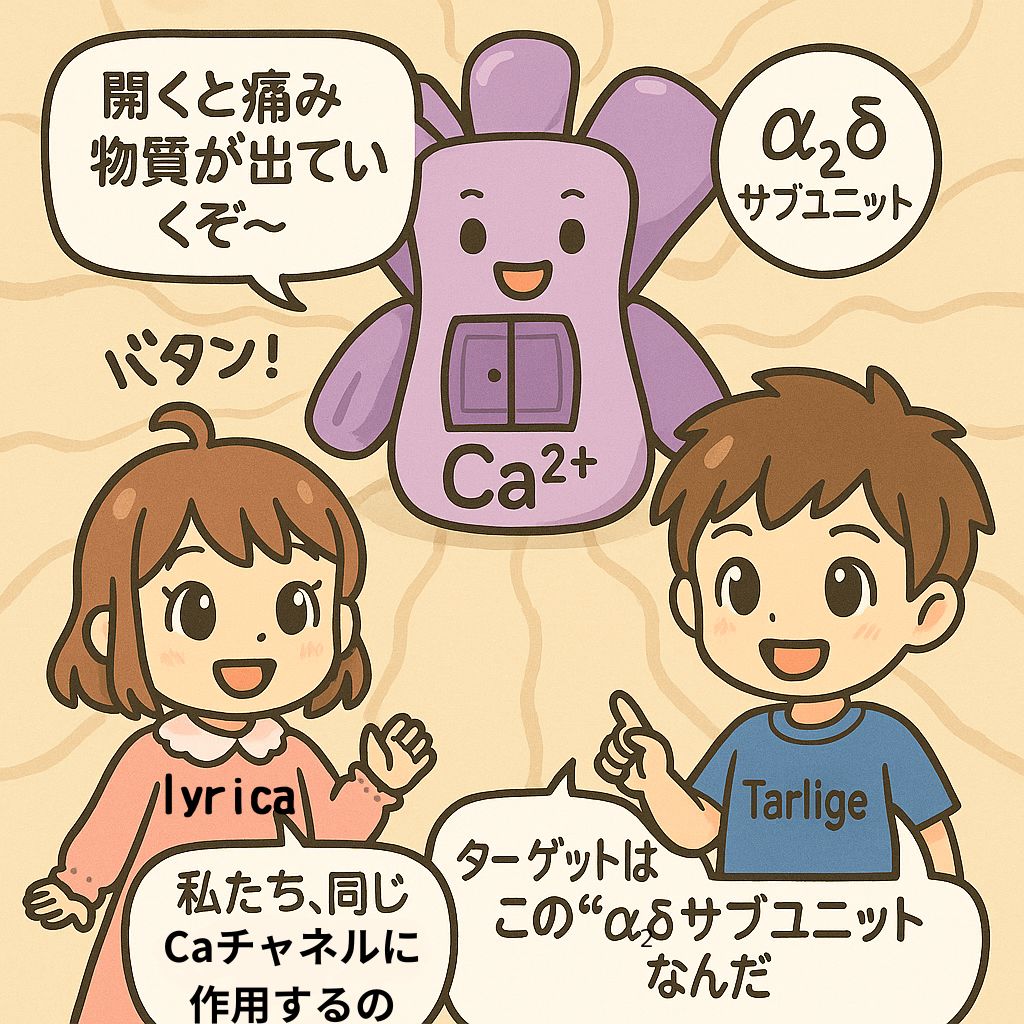

漫画ではまず、カルシウムチャネルという“扉”を開けて痛み物質が出ていく様子を紹介し、

それを防ぐためにα₂δサブユニットに結合するリリカちゃんとタリージェくんが登場します。

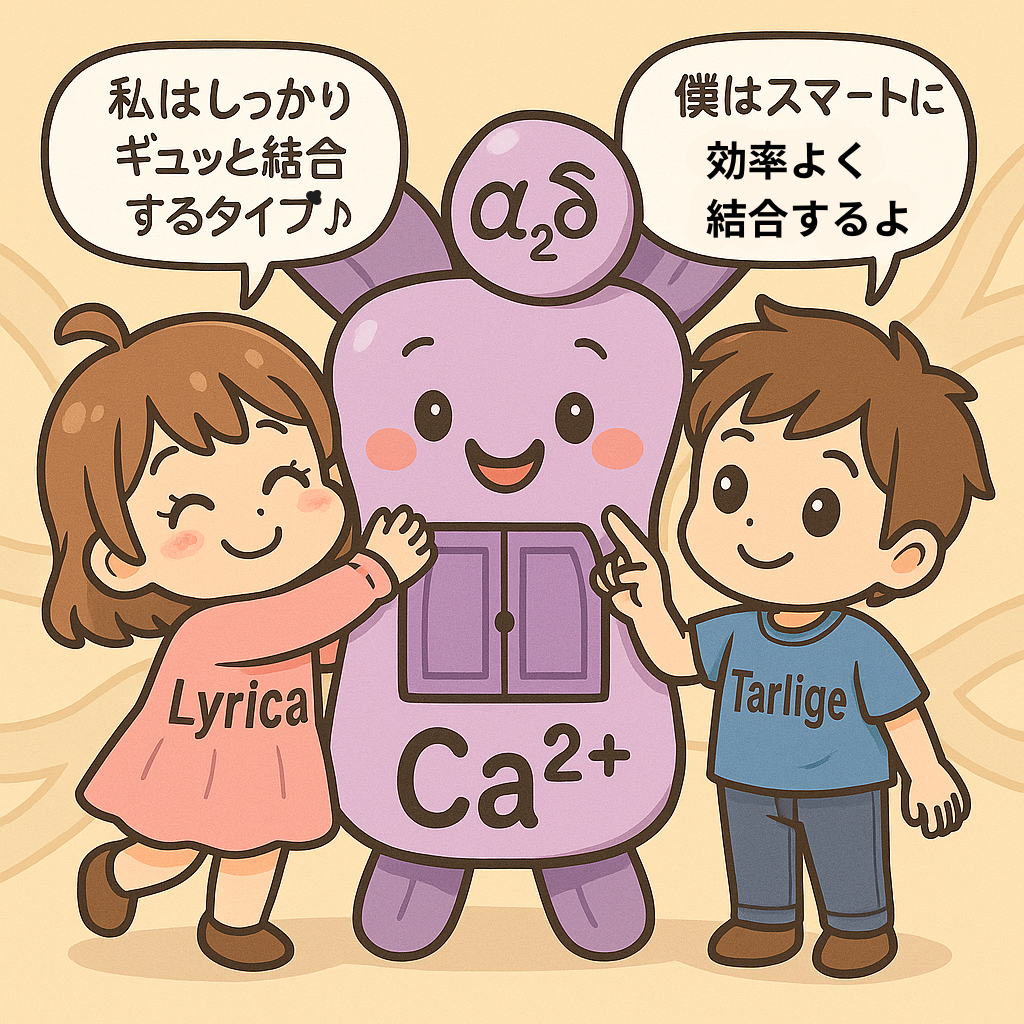

2コマ目では、**「ギュッと結合するリリカちゃん」と「スマートに結合するタリージェくん」**のスタイルの違いを、

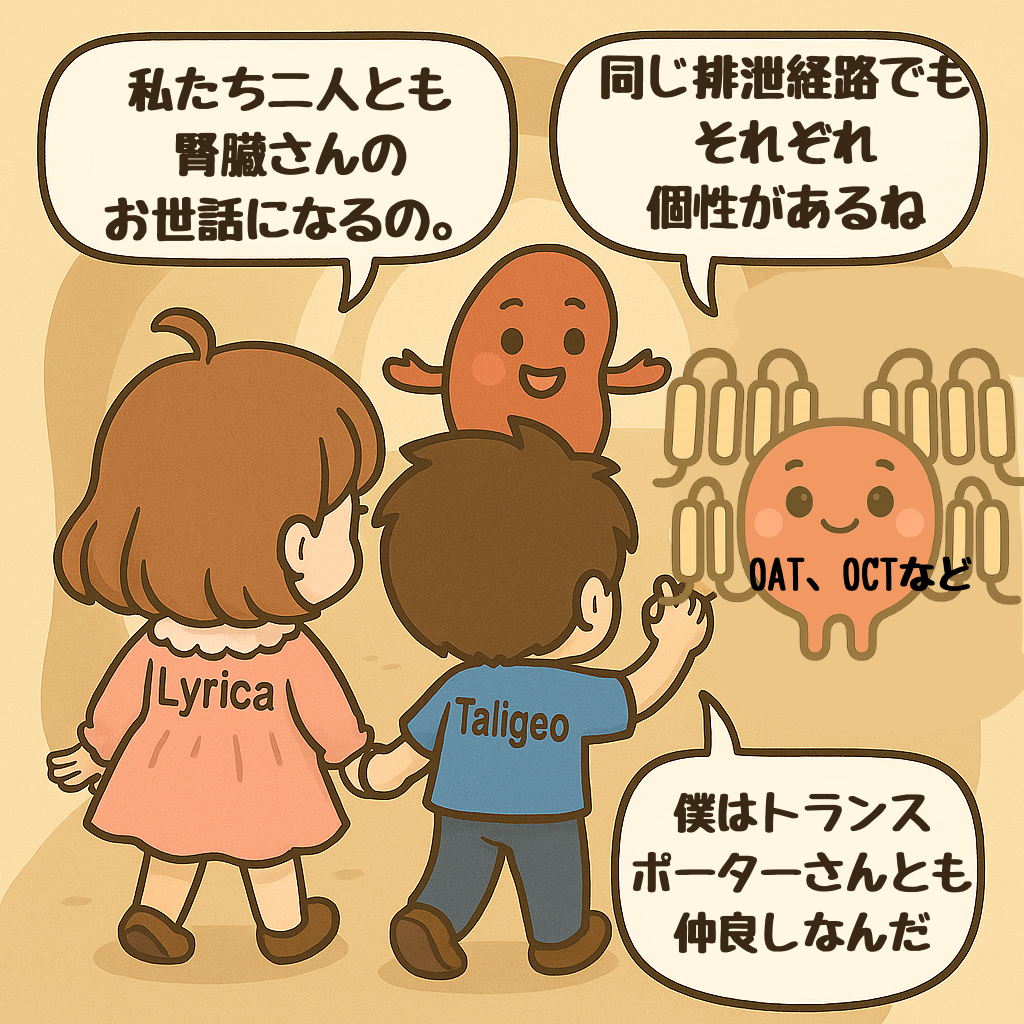

3コマ目では、腎臓への排泄経路やトランスポーターとの関係性をかわいく描きました。

そして最後の4コマ目では、**「どちらの薬も、それぞれ合う人がいる」**というメッセージで締めくくられています。

神経障害性疼痛とは?

神経障害性疼痛は、体性感覚神経系の病変や疾患によって引き起こされる痛みです。通常の痛み(侵害受容性疼痛)とは異なり、神経そのものが傷ついたり機能異常を起こしたりすることで発生します。

特徴的な症状

- 電気が走るような痛み

- 焼けるような痛み

- 針で刺されるような痛み

- 触れただけで痛む(アロディニア)

- 軽い刺激でも強い痛みを感じる(痛覚過敏)

代表的な疾患

- 糖尿病性末梢神経障害

- 帯状疱疹後神経痛

- 坐骨神経痛

- 三叉神経痛

- 脊髄損傷後疼痛

作用機序:α2δサブユニット結合による痛み制御

リリカ(プレガバリン)とタリージェ(ミロガバリン)は、どちらもCa²⁺チャネルα2δリガンドとして分類されます。

共通の作用機序

- 標的部位:電位依存性カルシウムチャネルのα2δサブユニット

- 結合効果:カルシウムイオンの細胞内流入を抑制

- 最終効果:興奮性神経伝達物質(グルタミン酸、サブスタンスPなど)の放出抑制

- 臨床効果:神経障害性疼痛の軽減

なぜ同じ作用機序なのに効果が違うのか?

同じ受容体に作用しても、分子構造の違いにより:

- 結合親和性が異なる

- 薬物動態特性が異なる

- 副作用プロファイルが異なる

これにより、患者さんによって「合う・合わない」が生じるのです。

🔍 タリージェとリリカの「結合選択性」と「解離速度」の違い

タリージェとリリカはどちらもα₂δサブユニットに結合して鎮痛効果を発揮しますが、結合の“質”や“持続性”には違いがあります。

■ 結合選択性の違い

- タリージェ(ミロガバリン)は、α₂δ-1サブユニットに対してより選択的に結合します。このサブユニットは鎮痛作用に深く関与するとされており、

一方で副作用に関与するとされるα₂δ-2サブユニットへの影響は少ないと考えられています。

→ そのため、中枢神経系の副作用(めまい・傾眠など)が軽減される可能性が示唆されています。 - リリカ(プレガバリン)は、α₂δ-1とα₂δ-2の両方に結合しますが、サブユニットごとの選択性は低いとされています。

■ 解離速度の違い

| サブユニット | タリージェ(解離半減期) | リリカ(解離半減期) |

|---|---|---|

| α₂δ-1 | 11.1 時間 | 1.4 時間 |

| α₂δ-2 | 2.4 時間 | 1.4 時間 |

- タリージェは、α₂δ-1サブユニットからの解離がリリカの約8倍遅いとされており、持続的な鎮痛効果が期待できると考えられています。

- 一方でリリカは、両サブユニットから比較的早く解離するため、作用時間の持続性にはやや限界があるとされます。

このように、タリージェとリリカは「作用する場所」や「作用の持続性」において、実は結構違う薬なのです。患者さんごとに合う・合わないがあるのも、こうした薬理学的背景が関係しているのかもしれませんね。

💊 タリージェとリリカの代謝経路のちがい

タリージェ(ミロガバリン)とリリカ(プレガバリン)は、作用機序だけでなく、体内での代謝や排泄の仕組みにも違いがあります。

🔬 タリージェの代謝と排泄のしくみ

- 主な代謝部位:肝臓(ヒト肝ミクロソーム)

- 代謝経路:

- グルクロン酸抱合(UGT酵素により肝臓で代謝)

- 主な排泄経路:

- 腎臓から未変化体として排泄

- 代謝・排泄に関与するトランスポーター:

- OAT1・OAT3(有機アニオントランスポーター):血液 → 尿細管細胞

- OCT2(有機カチオントランスポーター):血液 → 尿細管細胞

- MATE1・MATE2-K(H⁺/有機カチオンアンチポーター):尿細管細胞 → 尿中

🧪 なぜ複数のトランスポーターが関与?

ミロガバリンはアニオン(SO₃⁻)とカチオン(NH₃⁺)の両方の性質を持つ構造をしているため、複数の種類のトランスポーターによる排泄が行われます。

この仕組みにより、腎排泄率76%という高効率な排泄を実現しています。

✅ 補足:腎機能が低下している場合、タリージェの排泄は遅延しやすく、用量調整が必要です。

💧 リリカの代謝と排泄のしくみ

- 主な代謝部位:なし(代謝されない)

- 代謝酵素の関与:CYP450などによる代謝はほとんどなし

- 血漿蛋白結合:ほとんどなし

- 排泄経路:

- 腎臓から未変化体のまま排泄

- トランスポーターの関与:

- 基本的には受動的な排泄が主体

✅ 補足:こちらも腎機能に応じた用量調整が必要です。

🧾 まとめ:代謝の個性にも注目!

| 比較項目 | タリージェ(ミロガバリン) | リリカ(プレガバリン) |

|---|---|---|

| 主な代謝 | グルクロン酸抱合(肝臓) | ほぼ代謝されない |

| 排泄経路 | 腎排泄(+一部肝代謝) | 腎排泄(未変化体) |

| トランスポーター | OAT, OCT, MATEが関与 | 関与ほぼなし(受動排泄) |

| 用量調整の必要性 | 腎機能に応じて必要 | 腎機能に応じて必要 |

タリージェは代謝・排泄でも多彩なトランスポーターが活躍する、ちょっと“メカニカル”な薬。

一方リリカは、シンプルに体外へ出ていくシンプルタイプとも言えますね。

基本情報再確認:リリカ & タリージェ

リリカ(プレガバリン)

効能・効果

神経障害性疼痛、線維筋痛症に伴う疼痛

用法・用量

神経障害性疼痛:初回1日150㎎分2 1週間以上かけて300㎎/日 分2 MAX600㎎

線維筋痛症に伴う疼痛:初回150㎎/日分2 1週間以上かけて300~450㎎(MAX)/日分2維持量

禁忌

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

特徴

用量調整の幅が広い

長期間の臨床使用実績

ジェネリック医薬品が利用可能

タリージェ(ミロガバリン)

適応

神経障害性疼痛

用法・用量

初回1日10㎎分2 1週間以上空けて5㎎ずつ増量し、30㎎分2維持量

禁忌

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

特徴

段階的な増量が必要

副作用発現頻度が比較的低い

副作用プロファイル

共通する主な副作用

- 眠気・傾眠

- めまい

- 体重増加

- 浮腫

- 視覚障害(複視、霧視など)

頻度の違い

一般的に、タリージェの方が副作用の発現頻度が低いとされていますが、個人差があります。

薬剤師による副作用モニタリング

- 服薬開始時の注意点説明

- 定期的な副作用チェック

- 日常生活への影響評価

- 医師への適切な情報提供

処方監査時のポイント

患者背景による選択

- 腎機能

- 両剤とも腎排泄のため、腎機能低下時は用量調整が必要

- クレアチニンクリアランスに応じた減量

- 年齢

- 高齢者では副作用発現リスクが高い

- 開始用量の調整が重要

- 併用薬

- 中枢神経抑制薬との併用注意

- 相互作用の確認

切り替えの考慮点

- 効果不十分な場合

- 副作用が問題となる場合

- 患者の服薬アドヒアランス

重要:薬剤の切り替えは必ず医師の判断で行われます。薬剤師は処方意図を理解し、適切な服薬指導を行うことが役割です。

薬剤師の服薬指導のポイント

初回指導時

- 段階的増量の説明

- 即効性を期待しないよう説明

- 増量スケジュールの確認

- 効果判定のタイミング

- 副作用の説明

- 初期に多い副作用の説明

- 運転などの注意事項

- 緊急時の対応方法

- 服薬継続の重要性

- 自己判断での中止を避ける

- 定期的な受診の重要性

フォローアップ時

- 効果の確認

- 痛みの改善度

- 生活の質の向上

- 副作用のチェック

- 日常生活への影響

- 新たな症状の出現

- アドヒアランスの確認

- 服薬状況の確認

- 服薬に関する困りごと

まとめ

リリカとタリージェは同じ作用機序を持ちながら、それぞれ異なる特徴を持つ神経障害性疼痛治療薬です。

薬剤師として押さえておくべきポイント

- 作用機序の理解:α2δサブユニット結合による痛み制御メカニズム

- 個別性の重要性:同じ作用機序でも患者によって効果・副作用が異なる

- 段階的増量:両剤とも漸増が基本

- 継続的モニタリング:効果と副作用の両面からの評価

- チーム医療:医師の処方意図を理解した服薬支援

神経障害性疼痛は患者さんのQOLに大きく影響する疾患です。薬剤師として専門知識を活かし、患者さんが安心して治療を継続できるよう支援していきましょう。

免責事項

本記事は、一般的な医療情報の提供を目的としており、個別の診断や治療を推奨するものではありません。

記事中で取り上げている薬剤情報は、信頼できる資料に基づいて正確に記載していますが、

漫画内の会話やエピソードはフィクションであり、実際の医療現場の状況とは異なる場合があります。

実際の診療にあたっては、必ず医師や薬剤師等の専門家にご相談いただき、最新の添付文書等をご確認ください。

本記事の内容に基づく自己判断による治療や投薬等によって生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いかねます。

コメント