【酸がないと効かない!?】酸化マグネシウムの意外な弱点とは?

今回は酸化マグネシウム錠のお話です。

4コマでは、擬人化されたMgOくんが「腸でがんばるぞ!」と元気に登場。しかし、PPIによって胃の中が“酸ゼロ”状態になっていたため、「溶けない!」とあたふた…。

最後は薬剤師カロのツッコミで、**「酸が必要=“酸”化マグネシウム」**という気づきで締めくくられました。

4コマ漫画では「酸がないと効かない=“酸”化マグネシウム」という、ちょっとした語呂合わせをオチに使いましたが、

実際の命名由来は「マグネシウムが酸素と結合した(酸化された)」という化学的な意味です。

つまり「酸化マグネシウム」の“酸”は胃酸とは無関係で、酸素との化合物(酸化物)であることを示しています。

とはいえ、酸がないと効かないという性質と、「酸化」の文字が偶然一致しているのは、ちょっと面白い偶然ですね!

一見するとベタな語呂合わせですが、**実は添付文書にも明記された“薬学的に重要なポイント”**です。

酸化マグネシウムとは?

■ 適応症

- 胃・十二指腸潰瘍、胃炎、上部消化管機能異常

- 便秘症

- 尿路蓚酸カルシウム結石の発生予防

■ 用法・用量(便秘症の場合)

制酸:通常、1日0.5~1g(数回に分割)

緩下剤:1日2gを食前または食後に1日3回に分けて、もしくは1日1回就寝前

尿路蓚酸カルシウム結石の予防:人1日0.2~0.6gを多量の水とともに経口投与

「酸で溶けて効く」から、PPIで効果が下がる?

酸化マグネシウムは、酸でイオン化されてMg²⁺になることで、腸管内に水分を引き込む作用を発揮します。

つまり、胃酸が少ないとイオン化しづらく、効果が出にくいというわけです。

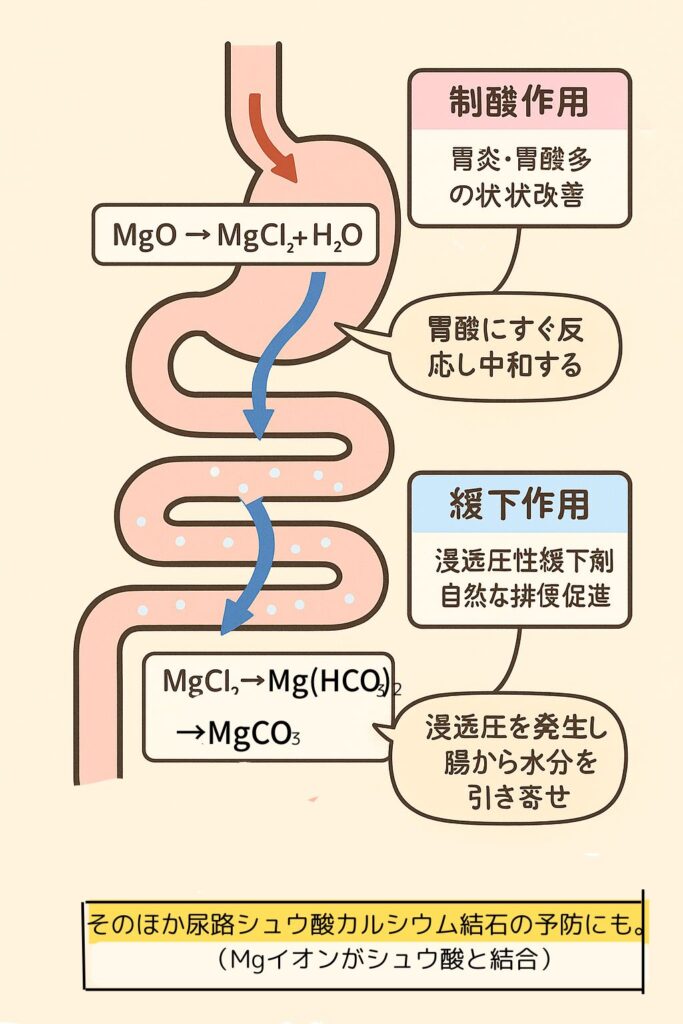

① 胃内での反応(酸との出会い)

酸化マグネシウム(MgO)は、胃酸(HCl)と反応して塩化マグネシウム(MgCl₂)と水を生成します。MgO + 2HCl → MgCl₂ + H₂O

この反応では二酸化炭素(CO₂)が発生しないため、ゲップや胃部膨満などの刺激が少ない制酸効果も併せ持っています。

②腸内での変化(浸透圧)

生成されたMgCl₂は、小腸で炭酸マグネシウムや重炭酸マグネシウムに変化します。これらの塩類は水に難溶性かつ吸収されにくいため、腸内の浸透圧を高めて水分を引き寄せます。

③便の軟化と腸運動の促進

腸管内の水分が増えることで、便が柔らかくなり、かさが増すことで腸壁が物理的に刺激されます。

その結果、自然なぜん動運動が活性化され、排便が促されます。

酸化マグネシウムの特徴と利点

- 非刺激性

腸神経を直接刺激しないため、腹痛が起こりにくい。 - 持続性

作用発現まで8~12時間と緩やかだが、効果は比較的持続しやすい。 - 安全性

腸管からの吸収が少なく、依存性や耐性がほとんどない。

使用時の注意点

- 腎機能の低下がある患者では注意が必要

マグネシウムが体外に排泄されにくくなり、高マグネシウム血症(悪心、筋力低下、心電図異常など)を引き起こすおそれがあります。

→ 定期的な血清Mg濃度のモニタリングや用量調整が重要です。

実務での注意点

- PPI/H2ブロッカー服用中の患者には注意!

便秘が改善しない場合、酸化マグネシウムの効果減弱が原因かもしれません。 - 代替案の提案を検討

PPI服用が継続される患者には、モビコール®や酸に依存しないタイプの下剤への切り替え提案も有効です。 - 高齢者には特に注意

腎機能低下時の高マグネシウム血症リスクも併せて意識が必要です。

酸化マグネシウムが「制酸薬」として使われにくい理由とは?

酸化マグネシウムは制酸作用も持つ薬剤ですが、臨床現場でその目的で使用されることは多くありません。

その背景には、以下のような薬理学的・実務的な理由が複合的に存在しています。

① 作用時間が短く、効果が続かない

酸化マグネシウムは胃酸と反応して中和する即効型の制酸薬ですが、その効果は30分程度と非常に短く、持続性に乏しいのが実際です。

そのため制酸目的で使用する場合には、1日数回の頻回投与が必要となり、患者のアドヒアランスが低下しやすいというデメリットがあります。

② 有効量では“下痢”を引き起こすリスク

制酸効果を得るには、1日0.5~1.0g程度の酸化マグネシウムが必要とされます。

しかしこの用量では腸管内で浸透圧性の作用も同時に発現し、下痢の副作用が出やすくなるのが難点です。

特に高齢者では、脱水や電解質異常のリスクにも注意が必要です。

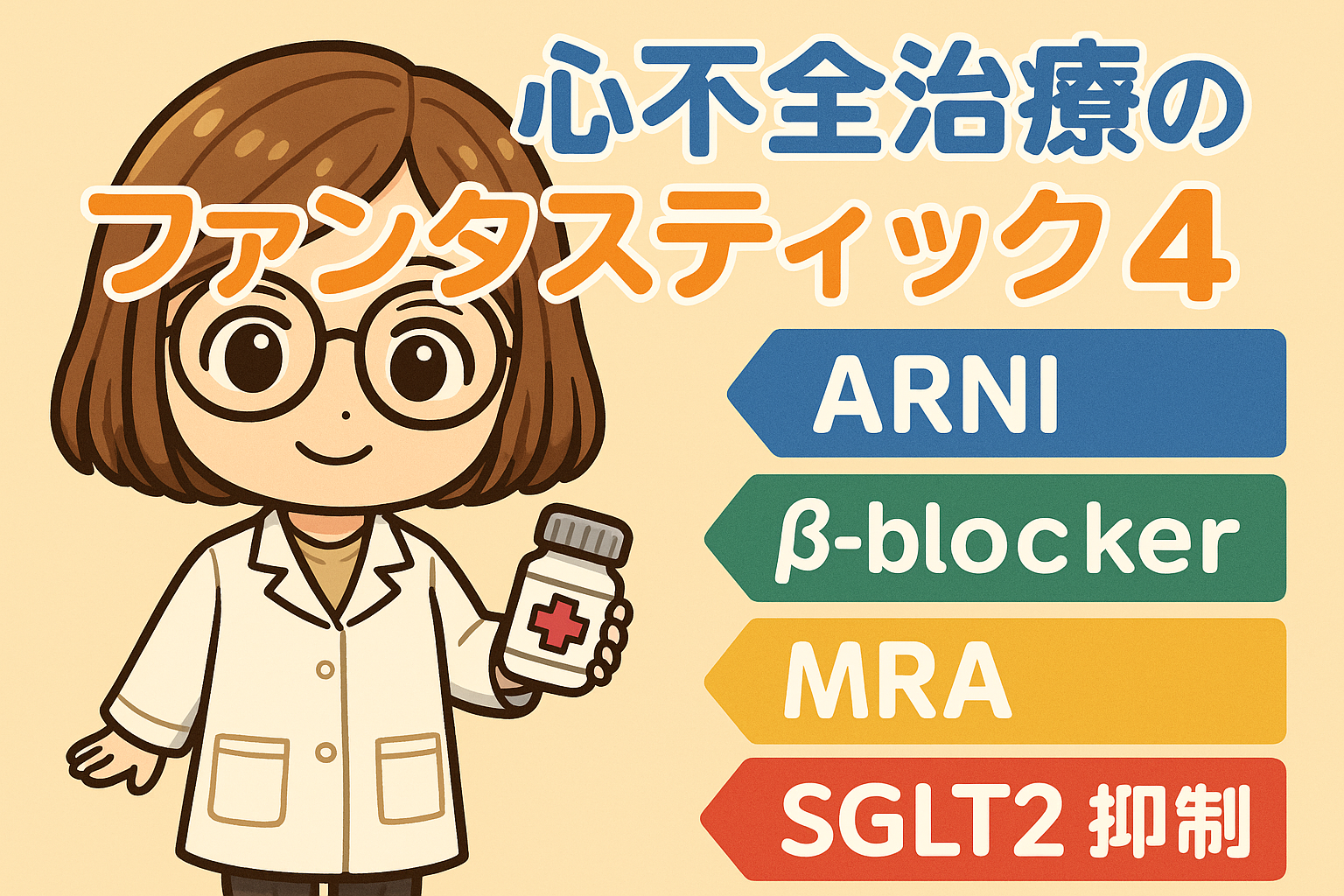

③ より強力で持続的な薬剤の台頭

現在では、PPI(プロトンポンプ阻害薬)やP-CAB(カリウムイオン競合型アシッドブロッカー)といった強力な胃酸分泌抑制薬が多数登場しています。

これらは1日1回の服用で24時間効果が持続し、再発率の低下や粘膜治癒も期待できるため、酸化Mgを制酸目的で使う理由は少なくなってきました。

他にもある!現場で役立つ小ネタ

- 胃酸が少なくても、空腹時に飲むとやや効果が出やすいことも

→ 胃のpHが少しでも下がっていれば、ある程度の効果が期待できるケースも。

まとめ

酸化マグネシウムは、シンプルながら奥が深い下剤です。

その効果は**「胃酸があること」が前提**。

患者がPPIを飲んでいるかどうか、薬歴やお薬手帳でしっかり確認しておくと、思わぬ効果減弱を防げます。

本記事の4コマに登場したキャラ「MgOくん」は今後も続編に登場するかも!?

※免責事項

本記事は、一般的な医療情報の提供を目的としており、個別の診断や治療を推奨するものではありません。

記事中で取り上げている薬剤情報は、信頼できる資料に基づいて正確に記載していますが、漫画内の会話やエピソードはフィクションであり、実際の医療現場の状況とは異なる場合があります。

実際の診療にあたっては、必ず医師や薬剤師等の専門家にご相談いただき、最新の添付文書等をご確認ください。

本記事の内容に基づく自己判断による治療や投薬等によって生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いかねます。

コメント